|

2002年10月 JEITAニューヨーク駐在・・・荒田

良平

「ニューヨーク州におけるナノテクへの取組み」 |

|

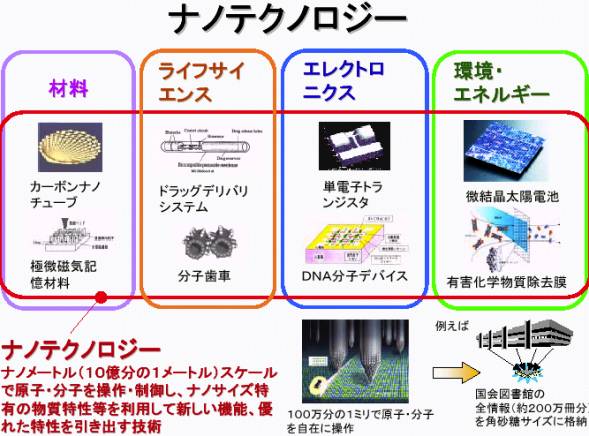

はじめに 今月は、ニューヨーク州都オルバニー(Albany)近郊におけるナノテクノロジーへの取り組みについて紹介する。 多くの方は、「ニューヨーク州でナノテク?」「オルバニーってどこ?」といった反応を示されるのではないかと思うが、本年7月にニューヨーク州がInternational SEMATECHの次世代の300mm半導体ウェハー対応R&Dセンター誘致に成功したこともあって、最近オルバニー地区におけるナノテクへの取組みが注目を集めつつある。 本稿では、本年9月11〜13日にオルバニー郊外で開催された「Albany Symposium 2002 on Global Nanotechnology」の概要報告をベースに、主に半導体分野におけるナノテクの動向とニューヨーク州における取り組みについて概観してみたい。 なお、上記シンポジウムの取材は、JETROニューヨーク事務所(JEITAニューヨーク駐在員)の同僚である石井伸治氏とともに行った。 1. Albany Symposium 2002 on Global Nanotechnology 9月11〜13日、ニューヨーク州の州都オルバニー(Albany)郊外にて、「The Global Business of Semiconductors & Nanotechnology」をテーマとするシンポジウムが開催された。 このシンポジウムは半導体分野におけるナノテクノロジーの事業化に焦点を当てたものであり、ニューヨーク州立大学オルバニー校(SUNY/UAlbany)の関連組織Albany NanoTechとオルバニー地区の経済発展を目的とする非営利団体Center for Economic Growthの主催により、International SEMATECHのBob Helms社長兼CEOを議長として、昨年に引き続き開催されたものである。 昨年の本シンポジウムにニューヨーク州のGeorge Pataki知事が出席して以来、ニューヨーク州とInternational SEMATECHは次世代の300mm半導体ウェハー対応のR&Dセンター建設について協議を進め、今年7月18日に総額3.2億ドルを投資してUAlbany構内に同R&Dセンター(International SEMATECH North)(以下ISMTN)を設置することで基本合意に達していた。(図表1) 図表1 International SEMATECH Northの概要

(出展: 2002年7月18日の報道発表から作成) (参考)International SEMATECHとは: 前身のSEMATECH(Semiconductor Manufacturing Technology)は、日米半導体摩擦が激化する中で米国の半導体産業の国際競争力を回復するため、日本の1970年代の超LSI技術研究組合をモデルに1987年に国防総省(DOD)と米国半導体業界が共同出資して設立した共同研究コンソーシアム。1990年代に日米の市場シェアが再逆転したことから1996年に直接的な政府支援が打ち切られ、1998年には半導体分野における国際連携の必要性の高まりを受けて、現代(韓)、ジーメンス(独)、フィリップス(蘭)等の外国企業も参加して子会社International SEMATECHが設立された。その後、2000年にSEMATECHは正式に名称をInternational SEMATECHに改めた。現在、テキサス州オースチンに本拠を置き、リソグラフィ、光学、材料等に関する先進的技術開発や生産技術改善に取り組んでいる。 ナノテクノロジーに対する関心の高まりに加え、こうした大規模投資に対する期待もあって、今年の本シンポジウムにも、半導体メーカー、素材・設備ベンダー、関連ベンチャー企業、連邦・州・地方政府、大学、銀行、ベンチャー・キャピタル、エンジェル投資家、法律事務所などの関係者約260人が参加した。 それでは以下に、シンポジウムの概要報告をベースに、主に半導体分野におけるナノテクの動向とニューヨーク州における取り組みについて概観する。 2. ナノテクと半導体 まず、ナノテクの定義及びナノテクと半導体の関係について頭の整理をしておきたい。 ナノテクノロジーとは、シンポジウムで講演を行った国立科学財団(NSF)のナノテク上級アドバイザーMihail Roco氏によると、「微小構造に起因する根本的に新しい性質・機能を有する材料、素子、システムを創造するための、概ね1〜100nm領域における原子、分子、超分子レベルの作業」である。 この定義のポイントは「根本的に新しい性能・機能」という部分で、要するにナノテクとは、微小構造のサイズが単分子(概ね1nm前後というオーダー)の倍数として考慮できる領域において発現する特性を活用するという点で、従来の微細加工の単なる延長ではなく、政府が共通的基盤的技術として積極的に取り組むべき分野である、との意味が込められている。 (出展: 総合科学技術会議) 図表2からもわかるように、ナノテクは、材料、エレクトロニクス(半導体を含む)、医薬品、化学などの分野への応用を含む幅広い技術であるが、エレクトロニクスへの応用(ナノエレクトロニクス)は、材料への応用(ナノマテリアル)などと並んで大きな市場になると期待されている。 ナノテクには、微細加工技術が進展しナノ領域に入ってくる「トップダウン・ナノテク」と、原子レベルの材料創製技術に基づく「ボトムアップ・ナノテク」があるが、半導体では現在、線幅0.13μm(130nm)の製品が量産されており、トップダウンではナノテクの領域に入りつつあると言うことができる。 3. 半導体産業から見たナノテクの位置づけ シンポジウムにおいて、IntelのAlan Allan氏、International SEMATECHのDave Anderson氏、テキサス大学ダラス校のDonald Hicks氏など多くの半導体業界関係者は、半導体はこれまでムーアの法則(半導体の集積度は18〜24か月で2倍になる)に従って性能を向上させることで用途を広げ売上を指数関数的に増大させてきたが、エレクトロニクス製品の売上の伸び率が鈍化傾向にあること、エレクトロニクス製品のコストに占める半導体の比率が頭打ちになってきていること、製品寿命が短くなり価格下落が早くなってきていることなどから、1995年頃を境に半導体の売上の伸び率は鈍化しており、半導体産業は成熟しつつあるのかもしれないと指摘した。 (余談になるが、こうした半導体業界関係者の危機感に比べ、あるウォールストリートの投資銀行や某地区の連邦準備銀行(FRB)の講演は、「半導体業界は現在非常に厳しい経済状況下にあるが、潜在成長率は現状より高いはずであり、シリコンサイクルを考慮すれば2003年には緩やかに回復するだろう」といった楽観的なものであり、対照的であった。) International SEMATECH会長兼CEOのBob Helms氏は、「こうした経済的制約下においても半導体業界が発展を続けるためには、加工線幅の微細化に関するロードマップに沿って技術革新を続けることが不可欠であるが、最近使われ始めた193nmの露光光源(フッ化アルゴン)から2006年頃と予想される157nm(フッ素ダイマー)や2009年頃と予想される13nmの極紫外線(EUV)への移行が円滑に行われる保証はなく、ウェハーサイズ拡大と微細加工化というロードマップに依存するリスクは増大している。したがって、我々は微細加工技術を引き続き追求する一方で、新メモリ技術などオフ・ロードマップ技術への期待を高めているのであり、ナノ領域の新材料創製技術などナノテクによるブレークスルーが期待されている」と、半導体業界から見たナノテクの位置づけを説明した。 また、IBM上級副社長のJohn Kelly氏は、「加工線幅が50nm以下の時代になるとシリコンではトランジスタの性能向上は難しくなるだろう。その解決策の一つとして、最近ナノチューブの活用への注目を高めている」と、ナノテクへの期待を具体的に述べた。 こうした見方は、2000年にクリントン前大統領が打ち出した「国家ナノテク戦略(National Nanotechnology Initiative:NNI)」にも反映されている。2002年6月に公表されたNNIの年次報告書(http://www.nano.gov/nni03_aug02.pdf)では、ナノテクのエレクトロニクス・コンピュータ分野へのインパクトについて、以下のように記述されている。 「米国半導体工業会(SIA)は、情報処理素子における微細化、速度及び低電力化の継続的改善のためのロードマップを策定している。現行のSIAのロードマップ(http://public.itrs.net/Files/2001ITRS/Home.htm)は概ね2016年までの将来を見通しており、その時までには重要な意味を持つ部位のサイズ(ゲート長)がナノ構造素子と呼ぶのに十分な9nm程度の小ささになっているだろうと見積もっている。さらに重要なのは、2001年版ロードマップではいくつかの分類の半導体素子で将来の製造技術の見通しが立っていないとされていることである。1999年版で初めて「Red Brick Wall(赤いレンガの壁)」と記述された際には、2005年にはこうした技術的な壁に当たるかもしれないと予想されたが、2001年版ロードマップでは、2003年には「Red Brick Wall」の一部に当たるかもしれないとされている。今や情報技術分野における継続的進歩の最先端は明らかにナノスケールの時代に入っており、情報技術に適用されるナノスケールの科学技術の基礎・応用両面での研究が従来にも増して必要になっている。」

|

| 駐在員報告INDEX|ホーム |

コラムに関するご意見・ご感想は Ryohei_Arata@jetro.go.jp までお寄せください。

J.I.F.に掲載のテキスト、グラフィック、写真の無断転用を禁じます。すべての著作権はJ.I.F..に帰属します。

Copyright 1998 J.I.F. All Rights Reserved.